2020年に住宅購入し、2021年に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を申請するために初めての確定申告をする予定のらいん夫婦家。

申請のために様々なサイトを調べてもわかりづらい!と思ったので、準備〜実際に控除を受けるまでの流れを実体験でわかりやすく説明したいと思います!

実際の私の失敗談も踏まえて、「登記・供託オンライン申請システム」の申請方法も画面ごとに説明しています!

住宅ローン控除のための確定申告までの流れがわかりづらい!

初めてだからいろいろ調べて申請しようと思ってるんだけど・・・

具体的に何から始めればいいか、とかがどのサイトでもわかりづらい💦

らいおん夫婦のように、住宅を購入した方は「住宅ローン控除」で最大40万円程度の税金の控除を受けるために「確定申告」をする必要があります。

住宅を購入するときに不動産会社から試算表と共に「住宅ローン控除でこれだけ戻ってきますよ〜」と言われて、住宅購入を決めた方も多いはず。

そんな住宅ローン控除を受けるために、「さぁ確定申告をしなければ!」と意気込んでネットで調べ始めたシンバ家。

多くのサイトで「住宅ローン控除」の仕組みや必要書類の概要を説明していましたが、実際にどのように申請を進めていくか、の流れがわかるサイトがほぼありませんでした。

そこで、自身の確定申告の経験を記事にすることで、準備〜申請〜実際の控除までの流れをわかりやすく伝えていきたいと思います!

令和3年は、2月16日(火)から3月15日(月)が確定申告の期間らしいので、準備から始めて、何回かに分けて記事に残していこうと思います!

※制度の詳細などは詳しい方が他の記事でも紹介しているので、今回はほぼ触れません。

住宅ローン控除で必要な書類はこれ!

まずは下準備として実施したことは必要書類を把握することです。

どの書類を用意すべきかは、様々なサイトで紹介されています。

| 書類名 | 入手先 |

|---|---|

| 確定申告書(A) | 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。 (確定申告書には「A」と「B」がありますが、会社員は「A」を使います。) |

| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。 |

| 本人確認書類(aまたはb)の写し a マイナンバーカード b マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票 + 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 | 市町村役場等から入手します。 |

| 建物・土地の登記事項証明書 | 法務局から入手します。 |

| 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 不動産会社と契約した書類です。 |

| 源泉徴収票 | 勤務先から入手します。 |

| 住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 | 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。 |

| (一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合) 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し | 契約した不動産会社から入手します。 |

| (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合) 認定通知書の写し | 契約した不動産会社から入手します。 |

私たちも契約の時はいろいろ準備したけど、もう時間も経ってるから

この書類一覧を見ても最初はさっぱりだった(笑)

必要書類のサイトを見ながら、①すでに持っている書類、②申請のときに記入する書類、③申請しなければいけない書類に分けて準備を進めました。

| ①すでに持っている書類 | ・本人確認書類 ・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し └契約時の重要ファイルの中にありました ・源泉徴収票 ・住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 └銀行から12月頃郵送されて保管してました |

| ②申請の時に記入する書類 | ・確定申告書(A) ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |

| ③申請しなければいけない書類 | 建物・土地の登記事項証明書 |

※シンバ家は「耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し」と「認定通知書の写し」は不要な物件を購入しています

②の「確定申告書(A)」、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」については事前準備も可能とのことですが、なんか難しそうなので、申請の時に「税務署」で教えてもらいながら書くこととしました。

そうなると①と②以外でまだ持っていない書類は「建物・土地の登記事項証明書」だと思ったので、申請時期になる前に「建物・土地の登記事項証明書」から準備を進めていくことにしました!

※「建物・土地の登記事項証明書」についても契約時点の書類の中にそれっぽいのがありましたが、申請するよ、と言っている記事が多かったのでとりあえず申請してみます。

もし申請しなくても大丈夫だったーということでしたら、この記事を更新したいと思います!

建物・土地の登記事項証明書は法務局のシステムが謎!

「建物・土地の登記事項証明書」は法務局に出向いて取得するか、法務局のオンライン申請システムを使って入手するようです。

在宅ワーク中とはいえ、平日に法務局にいくのはなかなか難易度が高いので、「登記・供託オンライン申請システム」を使って申請することにしました。

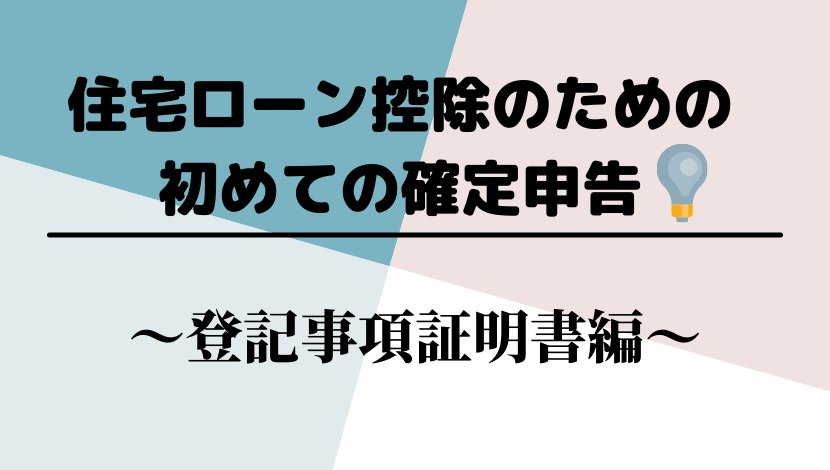

このページの「かんたん証明書請求」から請求をしますが、ここでありえない事象が・・・。

登記・供託オンライン申請システムのご利用時間は,次のとおりです。

月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時まで。

参照:https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/condition.html

・・・え?オンラインシステムなのに利用時間決まってるの・・・?

裏では人がシステムを手動で回してたりして汗

私たち夫婦はワーカホリックタイプなので(笑)、平日のその時間で申請の作業をすることが結構難しくて、申請までに時間がかかってしまいました汗

システムなんだから、いつでも使わせてほしいものですね。

仕事の落ち着いた時にようやく作業ができたのですが、ここも結構わかりづらかったです。

いつかは覚えていませんでしたが、過去にID登録はしていたので、ログイン自体はすぐにできましたが、その後の作業について、説明していきます。

まだID登録がない方は左メニューの「申請者情報登録」から、システムの詳しいことが知りたい方は「初めてご利用になる方へ」で調べてみてください。

ちなみに「申請者情報登録」もシステム時間の制限がありますのでご注意を。

登記・供託オンライン申請システムでの申請の流れ

利用時間は謎すぎますが、実際に登記・供託オンライン申請システムの利用方法です。

①かんたん証明書請求→ログイン

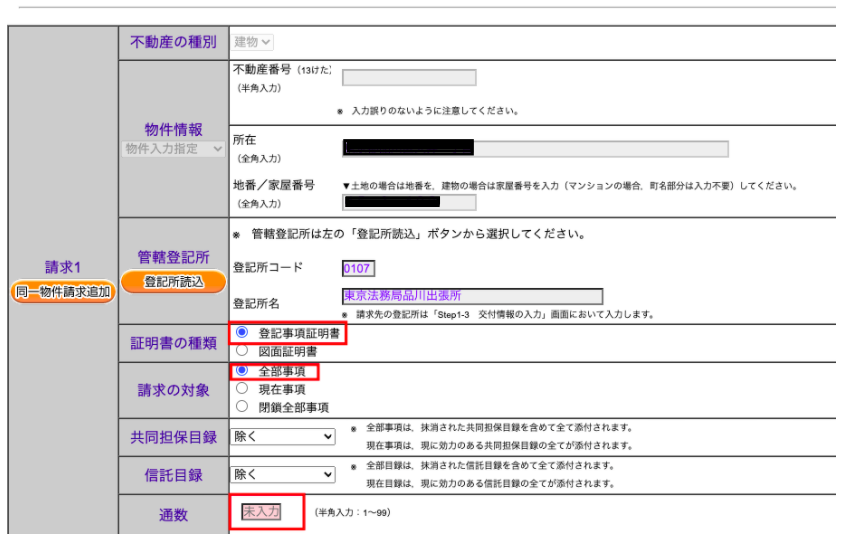

②分類「不動産」の「登記事項説明書(土地・建物)/地図・図面証明書

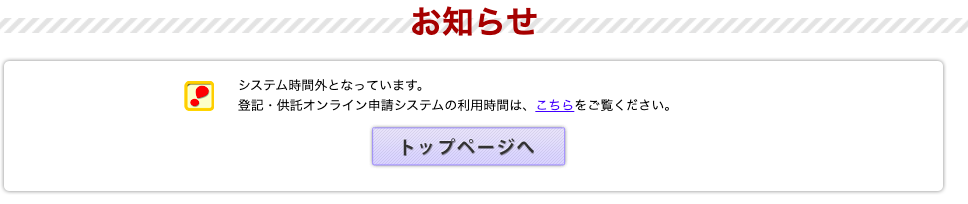

③オンライン物件検索を使う

④不動産番号指定

└マンション購入時におそらく司法書士法人から「登記権利関係書類」などの情報を受け取っていると思うので、その中の書類から「不動産番号」を調べて入力し、管轄登記所を選択をして、検索。

管轄登記所はどこかわかりませんでしたが、最寄りの管轄登記所を選択し、検索したところ結果が出たので、確定。

《補足》

ちなみに私たちの場合はファイルの中に「登記権利情報」という資料の「登記識別情報通知」に不動産番号が記載してありました。

⑤次のページの入力箇所はほぼ埋まっている状態で出てくるので、通数に「1」を入力して次へ。

所在と地番/家屋番号が現在の住所になっていれば問題ありません。

また、証明書の種類は「登記事項証明書」、請求の対象は「全部事項」を選択してください。

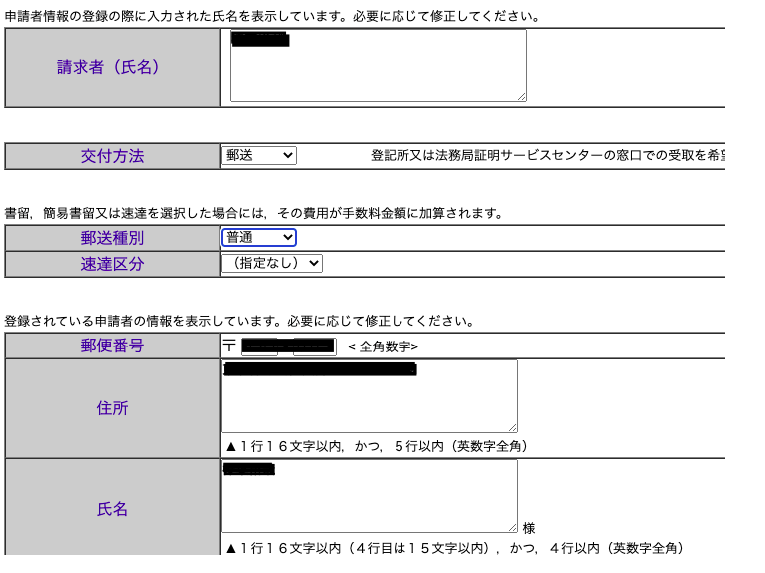

⑥登録情報が出てくると思うので、内容を確認して次へ。郵便種別を変更する場合は変更。

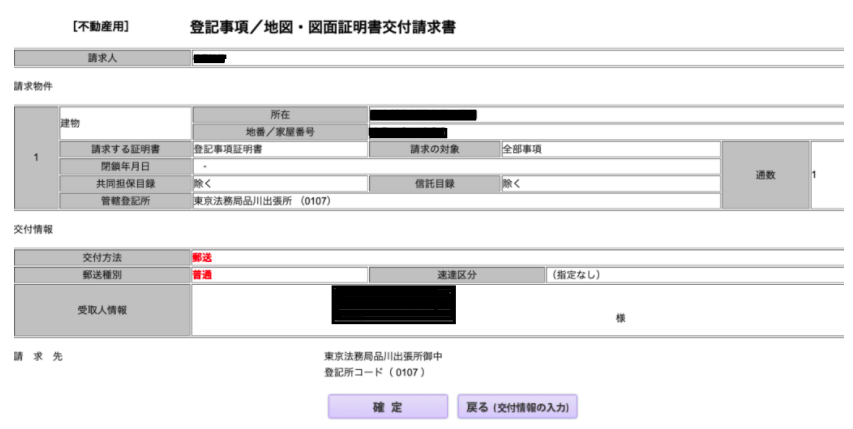

⑦最後に申請内容の確認画面が出るため、内容を確認し、確定!

⑧電子納付の情報が自分の名前がカタカナで出てくるので、確認して確定。

⑨請求データを確認し、「送信実行」

ここまでくれば後は電子納付をするだけです!

納付ボタンが出てこない場合はページを更新すると出てきます。

費用は500円!私は楽天銀行を使って納付しました。

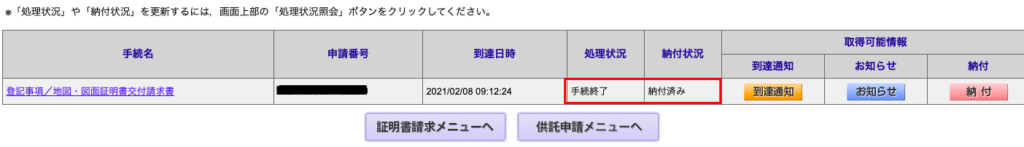

納付が完了すると納付状況が「納付済み」となります。

私は朝に申請をしたのですが、朝の段階で「処理状況」は「処理中」でしたが、

その日の夜に見たら「処理済み」となっていました。

2/8(月)に申請手続きを完了して、2/12(金)には法務局から書類が届いたので5日ほどで届くようです。

〜2021/2/23更新〜失敗談を踏まえて。

もともと記載して取り寄せた書類で申告を行ったところ、税務署でできないと言われてしまったので、結局実際に法務局へ出向いて、取り寄せるはめになってしまったので、④の手順を変更しました。

有給とって午前には終わらせるつもりが、結局1日かかっちゃったよ・・・

その度待ち時間も発生して大変だったな〜

ここでの入力情報は「屋号」であり、住所ではないため、「屋号」がわかればスムーズに申請できそうですが、結局屋号を調べる方が時間かかりそうだったので、手元にある書類で一発でわかる「不動産番号」が申請時はもっともよいのでは、と思います。

また、もし④の「登記権利関係書類」などの中に「全部事項証明書」がある方は新たに法務局に取り寄せる必要はありません。

(税務署の方にも言われました)

私たちは送付書類に含まれているようでしたが、実際にはファイルには「全部事項証明書」はなかったので「住まい給付金」の申請で使ってしまったのだと思いました。

オンラインシステムがややこしい!そんな時間ない!という方は平日の空き時間に最寄りの法務局出張所などに行けば15-20分くらいで今ある住所情報だけで、「登記事項証明書」を発行してもらえます!

平日に1日休みをとって、法務局→税務署という形で一気に終わらせるのもありかな、と。

(追記)税務署に行く前に事前のLINE予約がオススメ!

必要な種類の準備ができて、あとは税務署に行って申請するだけ!

となったら事前予約をしておくと当日がスムーズです!

この時期の税務署は混雑するので整理券を配布しているのですが、当日配布以外に「事前に予約をする」ことがLINEを使って可能です。

ただし、予約は「相談日の10日前から2営業日前までの申し込みが必要」なので実際に行く日が決まったら予約しておきましょう!

私はこの予約システムに気づいたのが前日だったので、予約はできず、普通に待っていたところ、事前予約の人がどんどん先に案内されるところをたくさん見ました(笑)

方法としては以下のページで国税庁のアカウントを友達追加し、「相談する」から会場と時間を指定していく流れです。

※昨今の新型コロナウイルスの対策として、令和2年分の確定申告から始まった施策のようなので、継続されるかはわかりません。

まとめ

住宅ローン控除のために必要な確定申告の流れについて、準備編として「建物・土地の登記事項証明書」について記事にしてみました。

実際の失敗談も踏まえて記事にしているので、私と同じミスをしない方が増えることを祈ります。

実際の準備段階から記事にしているので、まだ実際に控除までいっていませんが、実際の作業や申請の流れを今後も記事にしていきます!